| No.165 2018年3月 |

- 2019年

- №199 シロチドリ

- №198 マガン

- №197 ムギマキ

- №196 アカガシラサギ

- №195 コミミズク

- №194 ツメナガセキレイ

- №193 コジュリン

- №192 オグロシギ

- №191 ツメナガセキレイ

- №190 シジュウカラ

- №189 シロカモメ

- №188 チュウシャクシギ

- 2018年

- 2017年 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

- 2005年

- 2004年

- 『郷土はとがや』より

- 鳩ヶ谷の生物

鳩ヶ谷周辺で見られる野鳥シリーズ (178)

シジュウカラ(シジュウカラ科) Parus minor

|

|

シジュウカラは全国各地に留鳥として生息し、樹木の多い住宅地などで普通に見ることが出来る。喉から胸にかけて黒いネクタイ状の模様があり、頬と腹が白いのが特徴。あまり人を恐れず、エサ台や巣箱などもよく利用し、越冬期には葦原で枯れ葦の茎を突いて中にいる虫を引き出して食べている。ある調査によるとシジュウカラ1匹が年間で食べるイモムシ(蛾の幼虫類等)が12万匹。イモムシしか食べないのではなくて色々な昆虫類や果実なども食べている。シジュウカラが生息していることが、都市の緑地のバロメーターとされています。ベランダに置いてある植木鉢の中やブロック塀など、色々な人工物を利用して巣をつくり、子育てをする。

シジュウカラは、俳句でもよく歌われている。

老の名のありともしらで四十雀 松尾芭蕉

暫くは四十雀来てなつかしき 高浜虚子

自然の記録:

3月 1日 家の廊下で小型のマダラガガンボの仲間が落ちていました。日本のガガンボの仲間は約700種類が知られているが、実際にはこの数倍が生息していると言われている。

3月 2日 旧芝川を散策、オオイヌノフグリやホトケノザの開花が多くみられるようになってきました。モンシロチョウも初認。2016年、2017年は3月5日でしたので3日早く確認できたことになります。昭和33年に出版された「日本の季節-動物編- 大後 美保著」によれば、当時のモンシロチョウの初認時期は、紀伊半島・四国・九州南部では2月末から3月初旬、それより北に行くにしたがって遅れて、4月末には本州の多くの地域で見られるようになると記載されている。因みに、モンキチョウは川口市内で昨年は3月2日に確認されている。背丈は10㎝程度ですがセイヨウナノハナも開花し始めているので、モンシロチョウが生息するのには困らないのではないかと思います。

2月26日に見られた油汚染のカワウが今日もいましたが、この前は飛ぶことが出来なかったが、今日は川面をすれすれに飛んで行くことが出来ました。それでも、ほとんどの時間を水浴びと羽毛の乾燥に費やしているようです。キンクロハジロ、ホシハジロ、ヨシガモの姿は見られませんでしたが、ヒドリガモはまだ残っていました。

2月25日には芝川第一調節池でツバメが初認されています。バードリサーチの季節前線のツバメの調査では、ツバメが巣に戻ってきた日を初認日として、調査を行っている。

毎年春になってヒバリの声を聞くと春になったなという思いがあったが、近年は、市内でヒバリの声を聞くことが無くなったのが寂しい。

あわれにも空にさへづる雲雀かな 芝生の巣をばおもふものから 藤原 俊成

3月 5日 どんよりとした空、今にも降りそうでしたが買い物のついでに旧芝川を散策、ハルジョオンの淡いピンク色の花が開花していました。野鳥の個体数や種類数は大分減少、特にカモ類はカルガモ、コガモ、ヒドリガモの3種類となりました。小鳥類やバン等は羽色が夏羽に変化してきれいになってきました。今日の観察種数は22種類でした。一番多い時には33種類も見られましたが、これから夏に向かってさらに種類数が減少します。

3月 7日 コンフォール東鳩ヶ谷の敷地内では、カラスノエンドウ、コオニタビラコ、カントウタンポポ、コハコベ、オランダミミナグサ、ナズナ、ミチタネツケバナが開花していました。

|

|

|

| 油で汚れた羽を乾かすカワウ | ハクセキレイ(♂) | ジョウビタキ(♂) |

|---|

|

|

| バン(1/15撮影) | 綺麗になったバン(3/5撮影) |

|---|

3月 9日 雨の中、犬走の上を10㎝ほどの長さのクロコウガイビルが這っていました。

3月10日 昨日の雨の影響か、庭ではアメリカフウロ、ニリンソウ、ヤエムグラ、ノカンゾウ、ナガミヒナゲシ、ウラジロチチコグサ、ミチタネツケバナなどが萌出してきました。隣家の庭ではコブシの花芽が目立ってきました。

3月12日 旧芝川を散策、カモ類は激減し、他の野鳥も種類数・個体数共にずいぶん減少しまし、25種類の観察でした。暖かかったのでキタテハ、ベニシジミが見られ、モンキチョウ7頭が乱舞していました。また、複雑な模様をしたナガメも見られました。河川に生育しているヤナギ、オニグルミ、クワなどの1m~5m位の高さに伸びていた樹木はすべて伐採されていました。折角生えてきた樹木を河川管理のもとに伐採していくのはナンセンスのような気がしますが、これも行政の仕事?

川の中ではカメ類が甲羅干しでミシシッピアカミミガメ、イシガメが50頭以上、新芝川でも大きなミシシッピアカミミガメが水辺に壁をつくるようにしてならび、遠くから見ると石を並べた壁のように見えるほどたくさんのカメが甲羅干しをしていました。ツバメの姿を期待しましたが、まだ飛来していないようです。今年はウグイスの囀りもまだ聞こえてきません。

3月14日 家の廊下でマルカメムシが歩いていました。暖かくなってきたので少しずつ昆虫類の姿も目立ってきました。

3月15日 裏庭にあるレンギョウが開花し、近所の庭でコブシ、ボケも開花、路傍ではノボロギク、ミチタネツケバナ等が目立ってきました。

3月16日 街中で、よく日の当たる暖かい場所ではナガミヒナゲシ、オニノゲシ、セイヨウタンポポ、ハナニラ等の外来植物が開花していました。数か所の路傍ではキュウリグサも開花していました。

3月17日 桜町3丁目の路傍でヒメリュウキンカが開花していました。古い民家の庭にあったものが民家を壊した時に、逸出したもののようです。

3月18日 台所の壁にザトウムシが張り付いていました。ザトウムシはアシナガグモとも呼ばれるムシで別名はメクラグモともいわれる。クモの仲間のアシナガグモとは異なり、アシナガグモは網を張って足を前後に伸ばしているクモで、ザトウムシとは全く異なるものである。

3月20日 雨が降り気温が下がって一日中寒かったが、鳩ヶ谷中央病院構内のソメイヨシノが開花していました。フキの花も開花して寒い中にも春を感じます。

3月21日 今日も朝から雨、15時過ぎには雪に変わりました。ジョウビタキの声が久しぶりに聞こえ、ムクドリ2羽が一日中家の周りで採餌していました。近所の庭では中国原産のバイモ(アミガサユリ)やスズランに似た背丈の高いスノーフレーク(大待雪草orスズランスイセン)等が開花しました。

|

|

| 餌を探すクイナ | 外来種のオオカワジシャの花 |

|---|

|

|

| コイの遺骸を食べるユリカモメ | マルバスミレ |

|---|

|

|

| 旧芝川のカラシナとソメイヨシノ | カメの遺骸を食べるハシボソガラス |

|---|

3月22日 坂下町の東縁見沼代用水沿いのサクラが2~3分咲きとなりました。江川沿いではオオアラセイトウとセイヨウナノハナが開花してきました。庭ではクサイチゴの白い花が開花しました。

3月23日 川口駅に行ったついでに、帰途は旧芝川を天神橋まで歩いてきました。ソメイヨシノが3から5分咲となり、セイヨウカラシナの開花、ツクシも生えていました。モンシロチョウ、モンキチョウ、キタテハ、ルリタテハ等の蝶が飛び回り、ツバメ3羽を初認しました。何年ぶりかでキセキレイも見ることができました。カモ類は殆どが北帰行したようです。

3月24日 安行の密蔵院にあるアンギョウザクラを見に出かけました。今年はちょうど満開でしたが、ヒヨドリやメジロの姿が少ないのでがっかり、隣接する雑木林ではマルバスミレやタチツボスミレが開花、湿地ではアカガエルとヒキガエルの卵塊がありましたが、今年は例年に比べてヒキガエルの卵塊は少なめでした。

3月25日 コンフォール東鳩ヶ谷の敷地内に花を見に出かけました。ソメイヨシノ、アンギョウヒガンザクラ等が満開に近く、ハナカイドウ、ユキヤナギ、ヒュウガミズキ、サンシュウ、オトメツバキ、ボケ、等が開花し、ツクシもたくさんでていました。我が家の庭ではキケマンやカキドオシが早くも開花し、モンシロチョウ、トラフコメツキ、マルガタゴミムシの仲間、ビロードツリアブ等が活動していました。

3月27日 廊下でクロウリハムシ、メスアカケバエ、マルカメムシなどを見つけました。庭ではアメリカスミレサイシンが開花しました。

3月28日 旧芝川を散策、カモ類は殆どが北帰行しコガモが20羽ほど残っていました。他の野鳥も冬鳥類が減少したので、観察種数は18種類でしたが、近くでクイナが出てくれたので楽しめました。イヌガラシ、タガラシ、オオカワジシャが開花し、キチョウ、アカタテハ、ルリタテハ、モンシロチョウ、モンキチョウ、ベニシジミなどの蝶の仲間が飛んでいました。

3月30日 豊田の森ではウラシマソウが開花していました。株数も30株以上に増加しました。旧鳩ヶ谷市内でウラシマソウを見ることが出来る場所は少なくなりました。法性寺では本堂が改築のために取り壊されて、更地になっていました。枝垂れ桜は満開で、本堂裏にあったスダジイの古木はすべて伐採されて明るくなっていました。境内ではアカタテハやルリシジミが飛んでいました。

|

|

| 法性寺境内のシダレザクラ | 更地になった本堂跡地 |

|---|

地球温暖化を考える(118)

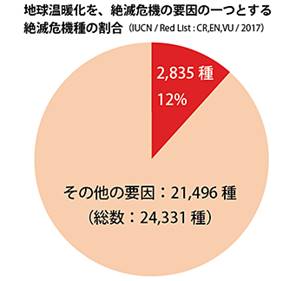

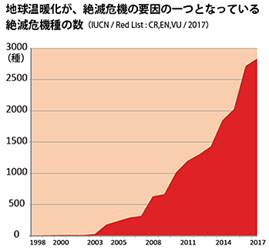

絶滅危惧種の10種に1種が気候変動の影響を受けている

今世紀後半に世界の温室効果ガス排出量を実質ゼロにするというパリ協定の目標を達成しても、2300年に世界の海面は20世紀末に比べて最大1.2m上昇するとの試算結果を、国際研究チームが発表したとの報道がありました。海面上昇以外でも多くの国で環境破壊が進んでいます。

世界中のあちこちで、乱獲や、環境汚染、宅地や産業地域の開発などによって住処を失った多くの生物が消えていきました。現在、絶滅危惧種に指定されている種に対する保護や対策がとられているが、地球の急激な温暖化によって住む場所や食べ物を失い、地球上から姿を消してしまう可能性の高い動植物が沢山います。

「IUCN(国際自然保護連合)が発表した世界の絶滅の恐れのある野生生物のリスト「レッドリスト」には、2万4,000種あまりの野生生物が「絶滅の危機の高い種(絶滅危機種)」として掲載されています(2017年8月時点)。そしてレッドリストは、野生生物を追いつめる大きな11の要因の一つに、「気候変動」地球温暖化を挙げています。この気候変動による影響を受けていると考えられている絶滅危機種は、西暦2000年以降、急激に増加してきました。2000年時点で15種とされたその数字は、2004年には182種に急増し、2008年には632種と増え、2010年には1000種を超えました。2015年には2000種を数えるまでになり、2017年にはこれが2835種になりました。現在、レッドリストに掲載されている絶滅危機種の10種に1種以上が、この温暖化の影響を受けている、ということです。気候変動が自然や野生生物に及ぼす深刻な影響の原因は、地球環境にもたらされる、急激な「変化」です。気温や気候が変化する中では、食物が採れなくなり、繁殖が出来なくなり、数を減らす動植物種が出てくるだけでなく、一方で生息域を広げ、数を増やすものも出てくるでしょう。生えている植物が変化し、生息する野生動物が変化すれば、温暖化による変化に耐えていた動植物も、新たに優勢になった動植物に生息地や食物を奪われ、捕食されて減少し、絶滅する種が出てくるかもしれません。温暖化はこうした間接的な影響も生物に対して及ぼす危険性があるのです。さらに広い地域で植生や生物相が大きく変化すると、地域の気候自体を変えてしまう可能性もあります。たとえば、森林や草原だった場所が、干ばつなどで広く砂漠化したりすると、その地域の気温や気候そのものを変化させる一因になります。これがさらに在来の野生生物や生態系を脅かす原因になるのです(WWF-webより引用)。」

WWFではスマトラ島とボルネオ島に生息する、スマトラトラ、ボルネオウンピョウ、ベンガルヤマネコ、マレーヤマネコ、マーブルキャット、アジアゴールデンキャット、ボルネオヤマネコなどが、木材や紙あるいはパーム油などを生産するために熱帯雨林の開発がために進み生息域が減少していることから、多くの活動をしています。

|

|