| No.70 2010年 4月 |

- 2019年

- №199 シロチドリ

- №198 マガン

- №197 ムギマキ

- №196 アカガシラサギ

- №195 コミミズク

- №194 ツメナガセキレイ

- №193 コジュリン

- №192 オグロシギ

- №191 ツメナガセキレイ

- №190 シジュウカラ

- №189 シロカモメ

- №188 チュウシャクシギ

- 2018年

- 2017年 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

- 2005年

- 2004年

- 『郷土はとがや』より

- 鳩ヶ谷の生物

鳩ヶ谷で見られる野鳥シリーズ (83)

イソヒヨドリ(ツグミ科) Monticola solitarius

|

|

| イソヒヨドリ 雌 | 雄 |

|---|

ツグミの仲間でヒヨドリやムクドリなどと同じくらいの大きさの鳥。イソヒヨドリ(磯鵯) という名前で解るように、海辺の近くに生息しています。沖縄や小笠原などの島嶼では海岸のみならず町中でもよく見かけます。以前、那覇空港でパンくずを与えている人の足元でイソヒヨドリが頻りに啄んでいるのを見ましたが、少々慣れすぎているのが気になりました。

イソヒヨドリの雄は頭から背中などの上面が青く、胸腹部が奇麗な煉瓦色をしています。これは南に行くほど色が濃いようです。雄の囀りはとても美しく、雌でなくても聞き惚れるくらいです。

雌は全体に地味な色で灰褐色をしています。

鳩ヶ谷市内では、旧芝川のオートレース場の外壁や対岸のマンションの屋上などに止まっているのが観察され、不鮮明ですが写真も撮られています。

自然の記録:

4月 2日 昨日よりかなり強い風が吹いており、近所の家のアンテナが折れたり、家の物干しが洗濯物と一緒に倒れました。強風の中、オナガの声のみが逞しく聞こえてきました。

4月 4日 市内は何処もサクラが満開となりました。肌寒い日が続いているのでサクラの散るのも先延ばしにしてくれると良いのですが。ビンカン収集日なので容器の中を見るとアオオサムシの遺骸が6つありました。底に穴があいているのに出られなかったのか、可哀想なことをしました。

庭の土をいじっていたら、ツクツクボウシの幼生が出てきました、まだ土から出るのは速すぎますが。

|

|

| ヒメオドリコソウとハコベ | ヤブカンゾウの若草 |

|---|

4月 8日 毛長川調節池付近の毛長川でハシビロガモの雌雄が泳いでいました。今冬は旧芝川の工事でハシビロガモを確認できなかったので初記録となりましたが、そろそろ渡りの時期です。

江川沿いではセイヨウナノハナが満開となり、モンシロチョウが飛んでいました。

庭のフタリシズカが3株開花、土の中からツクツクボウシの幼生が出てきました。まだ羽化には早かったので、写真を撮った後で土の中へ戻しておきました。

4月11日 湧水公園で短時間であるが調査を行ったところ絶滅危惧種Ⅱ類に入るオオアブノメが一株開花していました。今まで確認できなかったのですが、一見雑草に見えるためか抜かれていたのでしょう?また、オランダガラシが群落となり白い花を咲かせていました。オランダガラシは通常クレソンと呼ばれていますが、その他にオランダミズガラシ、オランダミズタガラシ、ミズガラシの異名があり、野生化したものが川菜、川高菜とも呼ばれ、4〜5月に開花します。特有の香気と爽やかな辛味が好まれ、被覆栽培により年中出回りますが、最も旬を感じるのはこの時期の露地ものです。その他にはタガラシ1株、コハコベ、ヒメオドリコソウ、オオイヌノフグリ、オランダミミナグサ、タネツケバナ、キュウリグサなどが開花し、キタテハ、モンキチョウ、モンシロチョウなどが飛んでいました。

我が家の庭でも、モンシロチョウ、ヤマトシジミが確認できました。クコの葉にはヒメカメノコテントウ、ダンダラテントウ、チャバネツヤハムシ、ウシカメムシ、シラホシカメムシ等が飛来していました。

本町2丁目の林縁ではウラシマソウが数株茎を伸ばしており、ミドリハコベも30〜40cmほどに成長していました。コハコベと比べると全体的に大きいことが解ります。

4月13日 隣家にあるクリの木の頂でメジロが30分ほど囀っていました、久し振りに市内で囀りを聞きました。同じ木にオナガ8羽が飛来し、枯れ枝を頻りに啄んでいましたが何か餌になる昆虫類がいたのでしょうか?別の隣家ではアンズの花が花盛りでヒヨドリがひっきりなしに飛来して吸蜜しています。

|

|

| ウラシマソウの小群落 | ウシカメムシの顔 |

|---|

4月14日 庭の植物も華やかになりましたが、その陰であまり目立ちませんがイヌワラビ、ノゲシ、オニノゲシが丈を伸ばしていました。

4月16日 昨日から気温が下がり冷たい雨が降っています。そのため伸び始めた草花の芽の成長が止まったように見えます。

4月17日 朝起床して驚いた。庭が雪で真っ白、ニュースによれば4月の降雪は43年ぶりという。このところ寒気の影響か庭のサクラも半分以上が開花して、萌えだした葉桜とピンクの花のコントラストがとてもよい。

|

|

| 43年ぶりの降雪 | ノゲシとオニノゲシ |

|---|

4月19日 庭のオオアラセイトウの花にスジグロシロチョウが飛来しました。昨日、葛西臨海公園の鳥類園ではナミアゲハが飛んでいました。いずれも初認ですが鳩ヶ谷市内ではまだナミアゲハは確認できません。コンクリートの敷石や木々の葉上でオオハナアブが日向ぼっこをしていました。

4月20日 プランターのエンドウ豆の葉にクサキリがいました。元気が無くのっそりと動いているので手で掴んでも殆ど動きませんでした。

桜町6丁目から本町2丁目にかけての道端などでムラサキケマンの花が開花しました。我が家周辺の民家ではキケマンが満開で、少しずつ広がっているようです。

|

|

| オオハナアブ | ムサシアブミ |

|---|

4月25日 桜町6丁目でウラシマソウの仲間のムサシアブミが開花しました。同じ場所でナルコユリも花芽をつけていました。

我が家の庭ではハルジオンとゲンペイコギクが開花しました。現在開花している花はキケマン、ムラサキハナナ(オオアラセイトウ)、ヒメオドリコソウ、ニリンソウ、ハルノノゲシ、コオニタビラコ、キュウリグサ、ハコベ、カキドオシ、交雑タンポポ、ナズナ等で急に華やかになってきました。

4月26日 バスの車窓より辻バス停付近の水田でピンク色に染まったレンゲ田を何年かぶりに見ることが出来ました。手前の田ではスズメノテッポウが所狭しと蔓延っていました。いずれも懐かしい風景でした。コンフォール東鳩ヶ谷を囲む路上ではナガミノヒナゲシが満開となり、スズメノエンドウも開花しました。

4月27日 第二産業道路沿いの植え込みで植物の調査を行ったところ、カントウタンポポ1株、ハハコグサ、ハルノノゲシ、カラスノエンドウ、カタバミ、スズメノテッポウ、交雑タンポポ130株、ナガミノヒナゲシ、アメリカフウロ、アカバナユウゲショウ、サクラソウ(園芸種)、アメリカオニアザミ等が開花していましたが、ナガミノヒナゲシ、アメリカフウロ、アカバナユウゲショウ等の外来種が優先していました。

市役所横鉄塔の囲いの中ではヘラオオバコが小群落をつくり、道路脇にも数株が開花していました。

外に置いてある空き缶入れの容器を移動すると、オオヒラタゴミムシ、ヒメゴミムシ、アオオサムシ等がいました。

4月29日 強風の中、オオアラセイトウの花にナミアゲハとスジグロシロチョウが飛来しました。ナミアゲハは今年初見です。

鳩ヶ谷から消えた生物・消えつつある生物 34

カワジシャ(ゴマノハグサ科)

|

|

| カワジシャ | オオカワジシャ |

|---|

カワジシャの名の由来は、川岸に生えるチシャ(レタス)という意味で若葉は食用になります。

以前は、水田や溝の中でも普通に見ることが出来た植物ですが、水田が減少したことや除草剤などの散布により極端に減少しました。現在、環境省レッドリストでは準絶滅危惧種に指定されています。明るい湿地を好み、5〜6月頃に非常に小さくて白い花を咲かせます。

残念ながら、鳩ヶ谷市内に水田が少なくなったことから現在は見ることが出来ません。

似た植物に外来種のオオカワジシャがありますが、こちらは花が大きく色もブルーで外来種です。(オオカワジシャは市内では見かけませんが、4月現在安行慈林交差点脇の調節池で繁茂しています)

地球温暖化を考える(26)

調節池とビオトープ

沼井公園

沼井公園は東鷲宮ニュータウンの開発に伴い、洪水を防ぐための調整池として造られました。調整池の周囲には遊歩道などが設けられ、樹木が植えられています。東鷺宮駅から徒歩で行けるため便利であり、人のみでなく水や緑を求めて、各種の野鳥が集まってきます。公園の総面積は32,720平方メートル、この内調整池は18,080平方メートルです。調整池の周りには、一週600メートルの遊歩道があります。特に、沼井公園は、平成7〜8年度にかけてビオトープ事業に取り組み、岸辺にアシやガマなどの水性植物を植栽したり、調整池の中に人工の浮島が造られるなど、多用な生物が生息できるよう自然の環境が復元されました。岸辺には野鳥観察用のデッキなども設置されています。近くには弦代(つるしろ)公園があり、沼井公園と同じように調節池となっています。住宅地の周りに人工とはいえ自然環境に近い公園があるのはとても良いことです。

|

|

| 沼井公園 (撮影日:040912) | |

|---|---|

|

|

| 水鳥の看板 | 浮島に繁茂した植物群落 |

|---|

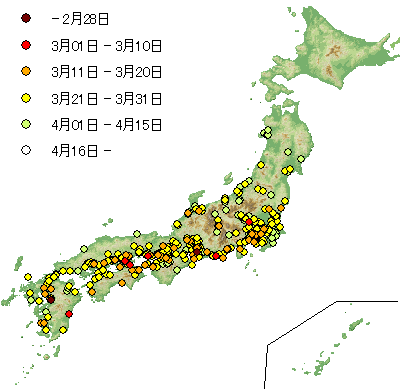

2010年度 ツバメが初めて軒先で観察された日の報告(バードリサーチより転載)

全国的には東北地方まで飛来していますが、鳩ヶ谷市内では4月1日現在では巣に戻ってきた例はありませんが、今年はどのくらいのツバメが巣を作ってくれるか楽しみにしています。ツバメの巣を見つけた方は是非ご連絡下さい。

|