| No.140 2016年2月 |

- 2019年

- №199 シロチドリ

- №198 マガン

- №197 ムギマキ

- №196 アカガシラサギ

- №195 コミミズク

- №194 ツメナガセキレイ

- №193 コジュリン

- №192 オグロシギ

- №191 ツメナガセキレイ

- №190 シジュウカラ

- №189 シロカモメ

- №188 チュウシャクシギ

- 2018年

- 2017年 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

- 2005年

- 2004年

- 『郷土はとがや』より

- 鳩ヶ谷の生物

鳩ヶ谷周辺で見られる野鳥シリーズ (153)

アオアシシギ(シギ科)Tringa nebularia

|

アオアシシギは、足が長く背の高い、スマートなシギです。大きさはハトくらいで背中が黒っぽく、おなかが白色。くちばしが長めで上に反っています。シベリアなどで繁殖し、日本には春と秋に旅鳥として渡来します。海岸や河口の干潟、湿地、水田で餌をとりますが、広い干潟を最も好みます。一般的には旅鳥ですが、九州などでは越冬しているものもいます。ゴカイが好物です。「キョーキョー キョー」という3声の哀調を帯びた鳴き声を聞くと、40年以上前に千葉県の新浜で鳥を見ていた頃を思い出します。駅のホームで電車を待っていると、どこからかアオアシシギの声に似た口笛が聞こえてきて、振り向くと鳥仲間が口笛を吹きながら手を振っていました。

鳩ヶ谷周辺では、安行の道の駅あんぎょう(樹里安)周辺が水田やレンコン田あるいは休耕田であった1970年代頃までは毎年のように飛来していたが、現在では希に芝川第一調節池に飛来することがある程度になりました。

- 日本語でアオというと、蒼、青あるいは緑を連想しますが、蒼は青灰色のことで、蒼鷺(アオサギ)、蒼鷹(オオタカ)等に使われている。アオアシシギの英名はGreenshankと呼び、緑色の脚という意味。

自然の記録:

2月 1日 庭のシロハラ2羽が今日もバトルを繰り返していました。小さな庭に2羽のシロハラが飛来し、越冬することが不思議ですが他へ移動することもなく滞在しています。我が家と隣家の庭は殆ど手入れをしていないのでなにがしかの餌があるようです。

2月 2日 新芝川にかかる境橋付近でオオバン11羽、カルガモ4羽、コガモ雌雄等が泳いでいました。オオバンは全国的に増加の傾向にありますが芝川でも増加しているようです。

2月 3日 赤山歴史自然公園予定地を散策しました。工事はかなり進行中で先月まであった湿地1か所が大きくえぐられていました。ここにあった希少植物のヘラオモダカはおそらく消失したことでしょう。観察された野鳥はカルガモ、コガモ、ダイサギ、アオサギ、バン、タシギ、ハイタカ、カワセミ、ヒヨドリ、モズ、ハクセキレイ、キジバト、ツグミ、アオジ、カシラダカ、カワラヒワ、シメ、スズメ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス等でした。

|

|

| 工事現場の上空を飛ぶハイタカ | 夜明け前 |

|---|

|

|

| 1月6日の沼地 | 工事が進む沼地(2月3日) |

|---|

2月11日 今日は天気が良く暖かかったので旧芝川を歩いてきましたが、風はかなり冷たく手が冷え込みました。それでも、オオイヌノフグリ、ホトケノザ、オニノゲシ、ナズナ等、春の野草が花盛りでした。

野鳥はカワウ、カルガモ、コガモ、オナガガモ、ヒドリガモ、ホシハジロ、バン、オオバン、ユリカモメ、アオサギ、コサギ、カワセミ、ハクセキレイ、ヒヨドリ、モズ、キジバト、メジロ、シジュウカラ、ツグミ、ジョウビタキ、アオジ、ムクドリ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト等がいました。カワセミを狙うカメラマンも今日は10人以上が集まっていました。

2月14日 今日が本当の春一番ではないかと思うほど風が強く、クンシラン等の植物を入れてある、フレームが風で飛ばされそうになったので修理をしていたところ、ナガメやマルガタゴミムシが出てきました。昨日今日と暖かかったので、クリスマスローズが一気に背丈を伸ばし、多くの花が咲き始めました。

2月17日 街中ではジンチョウゲが開花し、ウメの花はどこでも満開に近くなりました。午前中は陽射しがあり暖かかったが、午後には風が冷たくなりました。

2月18日 市内の農地や自然環境が少なくなって減少した野鳥が多くなりましたが、モズもその一つです。モズが繁殖するような環境が無くなったのが原因ですが、桜町6丁目の三光稲荷周辺には植木畑がかなり残っており、久しぶりに見ることが出来ました。植木の間を飛び回りながら餌となる昆虫類を探しているようでした。

安行の花と緑の振興センターまで散歩しました。ミヤマガンショウ(山含笑花)という聞きなれない花が咲き始めていました。花の少ないこの時期に大きくて綺麗で、しかも香りのよい花を咲かせてくれる貴重な常緑樹です。中国南部(湖南省など)が原産のオガタマノキの仲間です。冬でも気温がマイナスまで下がらないような暖かい地域に生育する樹木です。

その他、アセビ、ミツマタ、マンサク、ボケ等が咲いていました。ウメの花は早咲きのものは散り、遅咲きはようやく咲き始めたものがありました。

池の中にはヒキガエルの卵塊がありました。

|

|

|

| ミヤマガンショウ | アセビ | ミツマタ |

|---|

2月19日 今日は暖かく、成虫で冬を越すキタテハが飛んでいました。暖かい日に蝶を見るともう春が近いのかなと思います。

2月20日 裏庭でウグイスの初鳴きが聞こえました。かなり下手くそですがウグイスの声とわかる声で囀っていました。

2月28日 湧水公園では数年ぶりにアズマヒキガエルが産卵しました。枯れたサンカクイの上に絡まるようにして沢山産卵してありました。産卵数は多いものの乾燥による死滅、魚類によって食べられたりしてヒキガエルとして成長するものは、ほんの一割にも満たないようです。

旧鳩ヶ谷市内ではヒキガエルを見る機会が少なくなりましたが、湧水公園の周辺では、細々と生息しているようです。見た目にはグロテスクですが、色々な害虫などを捕食してくれているので人の役にたっているのですが嫌われものの生物の一つです。

どこでも遅咲きのウメの花が満開となりました。冬鳥であるツグミやジョウビタキの姿を見る機会が少なくなりましたが、そろそろ北帰行の準備に入っているのかもしれません。

|

|

| アズマヒキガエルの卵塊 | 姿勢の良いツグミ |

|---|

あなたの街でツバメが子育てをしていますか――日本野鳥の会が昨年、こんなアンケートを実施したところ、全国から1万件近い回答が寄せられた。環境省による全国調査(2004年)と比較した結果、分布の縮小は認められなかったものの、約4割の人が「ここ10年間でツバメが減った」との印象を持っていた。

宮崎県では、2月中に家の軒下までツバメが飛来しています。

- 今年もそろそろ、ツバメの飛来情報が寄せられてきました。日本野鳥の会が行った全国調査では、都市部ほど巣立ち雛の数が少ないという結果が出ています。都心では3.5羽、近郊では3.9羽、郊外では4.4羽と郊外へ行くほど巣立ち率が高くなっています。ツバメの子育ての失敗の原因として、カラスによる被害が一番多く、次いで人による被害、カラス以外の天敵、周辺環境の変化などが大きく影響しているようです。

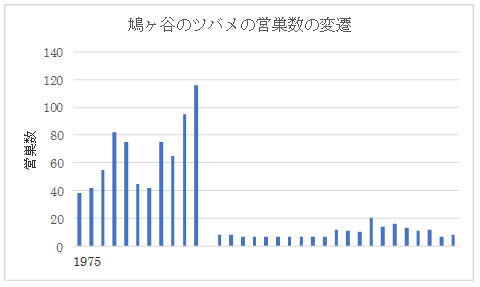

- 鳩ヶ谷のツバメについてみると、1975年から2015年までの推移を見ると以下のようなグラフになります(1985年から1994年までは関西にいたため調査せず)。1985年が最高で116巣ありましたが、その後は水田や農地の減少に加え、商店街が衰退し高層マンションや駐車場になったために急激に減少しました。ツバメが住めなくなるような街づくりは、町全体が衰退していくようです。折角、巣作りして雛を育てても大半がカラスやヘビ等のよる天敵によって巣立ちまで行くツバメの数は多くありません。鳩ヶ谷の町中でツバメの姿を見られなくなる日が来るかもしれません。

|

地球温暖化を考える(93)

千葉県 館山沖の島

沖ノ島(沖ノ島公園)は、南房総館山湾の南側に位置する高さ12.8m、面積約4.6ha周囲約1kmの陸続きの小島(陸繋島)です。南房総国定公園内のこの島は約8000年前の縄文海中遺跡や世界的に注目されている北限域のサンゴを育む貴重な自然が残る無人島です。沖ノ島はサンゴ北限の地としても知られています。館山沖ノ島は、自然や歴史から感じたり、学んだり、楽しむことが出来る素晴らしいフィールドでもあります。

明治の頃は、館山の沖ノ島と、その手前の鷹ノ島は、それぞれ海を隔てた島でした。沖ノ島が、陸続きになった理由の一つは、「隆起」です。隆起の原因は、主に地殻変動「地震」と言われています。房総半島を直接襲った大きな地震は、関東大震災を引き起こした1923年(大正12年)の地震です。そのときの隆起は、2m近くであったと言われています。現在は、鷹ノ島は、陸地に取り込まれ、沖ノ島は、陸地と繋がった島になっています。その後、館山海軍航空隊の基地(現在の海上自衛隊基地)が埋め立てられ、鷹ノ島はその一部となりました。沖ノ島も陸地と近くなり、浅くなった海に砂が集まるようになりました。そして、昭和の時代を迎え陸地と繋がって行きました。

小さな島ですが洞窟あり、照葉樹林ありで海浜植物を含め240種類が確認されています。自然の散策を楽しむにはもってこいの広さです。暑い日差しも、林の中へ入るとヒヤッとするほどです。島にあるトイレは、バイオトイレです。島の中はゴミもなくよく管理されているようでした。

|

|

|

| 沖ノ島の案内 | 沖ノ島の入り口付近 | 沖ノ島全景 |

|---|

|

|

| 沖ノ島へ行く砂浜の左右の海では水温も水の流れも差があるとのこと | |

|---|---|

|

|

|

| 沖ノ島の照葉樹林 | バイオトイレ | 海の見える洞窟 |

|---|